Indonesia dalam Cengkeraman Kepribadian Otoritarian

Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)

OIPINI - Demokrasi tidak selalu runtuh oleh kudeta atau kekerasan terbuka. Dalam banyak kasus modern, ia justru melemah secara perlahan, melalui prosedur yang sah, bahasa hukum yang rapi, dan kepemimpinan yang lahir dari pemilu. Inilah paradoks demokrasi kontemporer yang sejak lama diperingatkan para pemikir politik.

Theodor W. Adorno, dalam The Authoritarian Personality (1950), menguraikan satu karakter sosial yang menjadi fondasi laten kemunduran demokrasi, yaitu kepribadian otoritarian. Tipe ini ditandai oleh kepatuhan berlebihan pada figur berkuasa, cara berpikir hitam-putih, serta kecenderungan memandang kritik sebagai ancaman. Kepribadian demikian tidak lahir secara individual semata, melainkan tumbuh dalam konteks sosial-politik ketika kekuasaan kehilangan pembatas dan nalar kritis publik melemah.

Dalam pengertian kenegaraan, otoritarianisme merupakan antitesis demokrasi konstitusional. Demokrasi bertumpu pada pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, dan partisipasi warga. Otoritarianisme, sebaliknya, cenderung memusatkan kendali politik dengan dalih stabilitas, efektivitas, atau kepentingan nasional. Ia tidak selalu hadir dalam wajah diktatorial klasik, tetapi sering menyusup melalui praktik legalistik dan konsolidasi elite.

Dua dekade pascareformasi, Indonesia menghadapi ironi sejarah. Reformasi 1998 yang lahir dari perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru justru menyisakan ruang bagi kebangkitan pola kepemimpinan dengan karakter serupa, meski dalam kemasan demokratis. Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo menjadi periode penting yang patut dievaluasi secara jujur dan proporsional.

Sejumlah indikator demokrasi global mencatat kecenderungan penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Freedom House pada 2023 menurunkan status Indonesia dari “Free” menjadi “Partly Free”, dengan catatan utama pada melemahnya kebebasan sipil dan independensi hukum. V-Dem Institute (2024) bahkan mengelompokkan Indonesia sebagai negara yang mengalami autocratization, yakni kemunduran demokrasi yang berlangsung bertahap melalui instrumen formal negara.

Gejala tersebut tampak dalam penguatan kewenangan aparat penegak hukum yang dinilai minim akuntabilitas, melemahnya oposisi melalui konsolidasi elite politik, serta menguatnya politik kekerabatan sebagai mekanisme suksesi. Dalam literatur politik, kondisi ini dikenal sebagai executive aggrandizement, yakni perluasan kekuasaan eksekutif yang menggerus fungsi kontrol tanpa harus membubarkan pemilu atau parlemen.

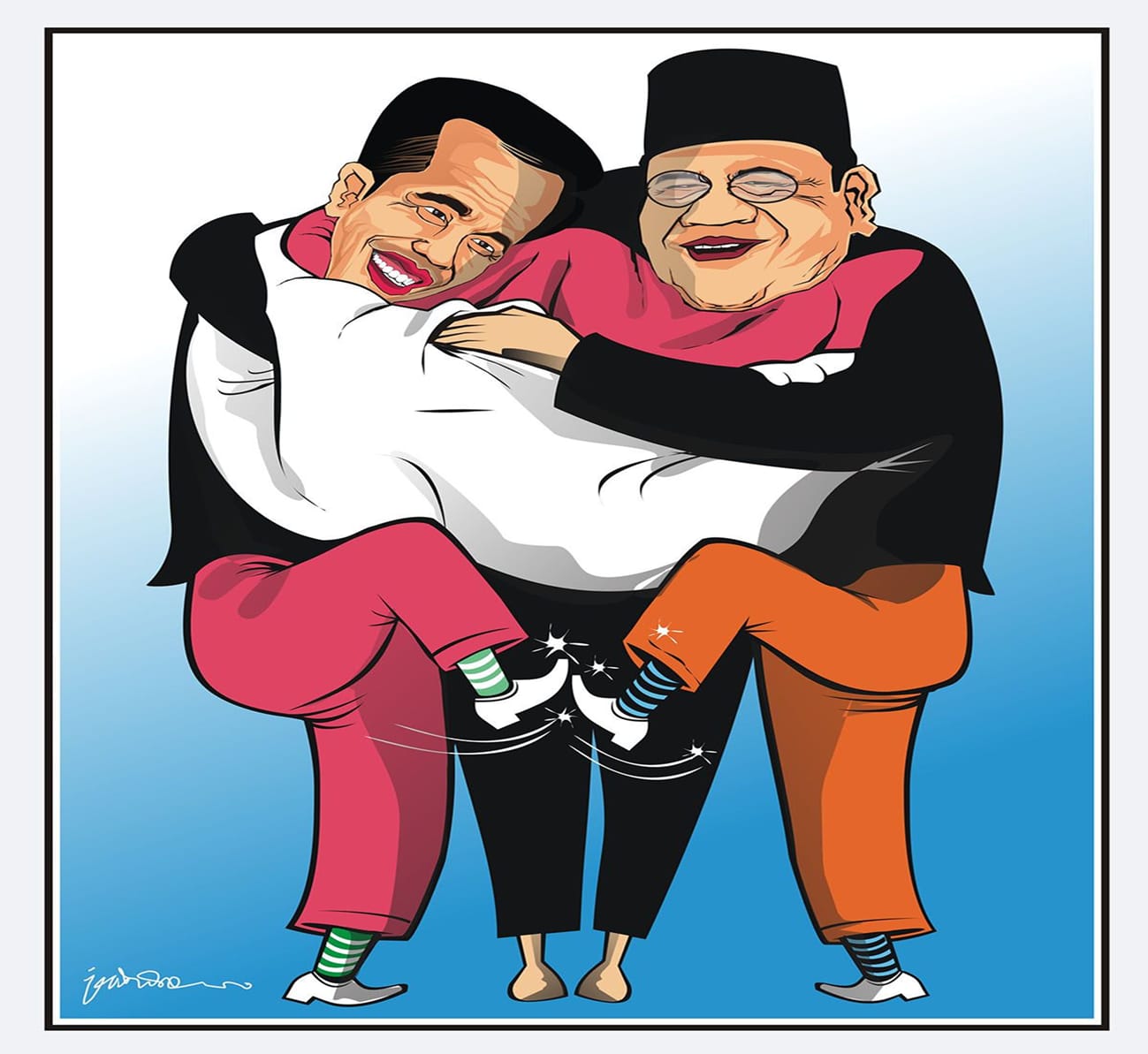

Harapan publik akan koreksi arah pasca pergantian kepemimpinan nasional pada 2024 belum sepenuhnya terwujud. Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa aspek, memperlihatkan kesinambungan dengan pola sebelumnya. Pernyataan bahwa presiden terdahulu merupakan “guru politik” bukan sekadar simbol relasi personal, melainkan tercermin dalam praktik kekuasaan yang mengedepankan stabilitas elite dibanding perluasan partisipasi publik.

Perluasan peran Polri ke ranah sipil menjadi salah satu kebijakan yang memicu diskursus luas di kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang prinsip checks and balances, terlebih ketika dinilai beririsan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Dalam negara hukum, konstitusi seharusnya menjadi pagar tertinggi kekuasaan, bukan sekadar referensi normatif yang dapat dikesampingkan.

Montesquieu telah lama mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung disalahgunakan. Sementara Hannah Arendt menegaskan bahwa otoritarianisme modern kerap hadir bukan dalam bentuk represi kasar, melainkan melalui normalisasi kebijakan administratif yang secara perlahan mengikis kebebasan warga. Demokrasi tidak roboh sekaligus; ia aus dari dalam.

Dalam perspektif kajian intelijen dan konflik sosial, stabilitas yang dibangun di atas pengabaian aspirasi publik adalah stabilitas semu. Akumulasi kekecewaan akibat ketimpangan ekonomi, penegakan hukum yang tidak imparsial, serta penyempitan ruang sipil menciptakan apa yang disebut latent instability. Kondisi ini tidak selalu tampak di permukaan, tetapi dapat berubah menjadi krisis terbuka ketika dipicu oleh satu peristiwa simbolik.

Reformasi 1998 lahir bukan dari ruang hampa. Ia merupakan hasil delegitimasi kekuasaan yang gagal membaca denyut masyarakat. Dalam konteks ini, wacana “Reformasi Jilid II” seharusnya dipahami bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan dini. Negara yang sehat adalah negara yang mampu mengoreksi dirinya sebelum tekanan publik berubah menjadi ledakan sosial.

Demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral lima tahunan. Ia adalah komitmen berkelanjutan untuk membatasi kekuasaan, membuka ruang kritik, dan menempatkan hukum sebagai panglima. Ketika kritik dipersempit, oposisi dilemahkan, dan hukum dijadikan instrumen politik, maka yang terancam bukan hanya demokrasi, melainkan juga legitimasi negara.

Sejarah selalu memberi pilihan, yakni belajar dari pengalaman dan berbenah, atau mengulangi kesalahan yang sama dengan biaya sosial dan politik yang jauh lebih mahal.