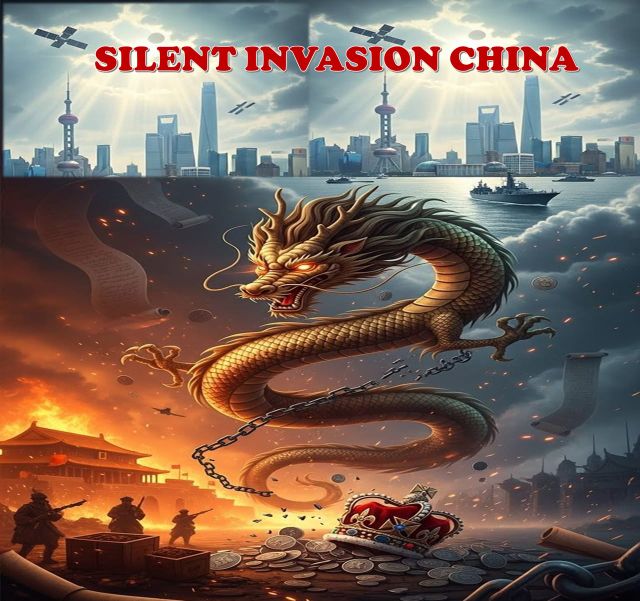

Invasi Senyap dan Krisis Kedaulatan Nasional

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

OPINI - Perubahan lanskap politik global menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi selalu hadir dalam bentuk agresi militer terbuka. Abad ke-21 ditandai oleh pergeseran strategi kekuasaan mulai dari penaklukan teritorial menuju dominasi ekonomi, teknologi, dan pengaruh struktural. Dalam konteks ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa apa yang dapat disebut sebagai invasi senyap, yakni sebuah penetrasi sistematis yang berlangsung tanpa dentuman senjata, tetapi berpotensi menggerus sendi-sendi kedaulatan nasional.

Indonesia memasuki era global dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Namun visi tersebut masih cenderung direduksi menjadi agenda pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan daya saing pasar. Aspek paling mendasar, yakni penguatan imajinasi kebangsaan sebagai fondasi kedaulatan, belum menjadi arus utama dalam perumusan kebijakan nasional. Padahal, sebagaimana dikemukakan Benedict Anderson dalam Imagined Communities, bangsa hanya dapat bertahan apabila memiliki kesadaran kolektif yang kuat tentang siapa dirinya dan ke mana arah masa depannya.

Kerapuhan imajinasi kebangsaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembangunan nasional yang cenderung terpusat dan homogen. Narasi nasionalisme yang kurang memberi ruang pada keragaman kosmologi dan pengalaman sejarah Nusantara telah melemahkan daya ikat kebangsaan. Pemikiran Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad tentang perlunya imajinasi kebangsaan berbasis kosmologi, spiritualitas, dan epistemologi Nusantara menjadi relevan dalam konteks ini. Tanpa fondasi nilai yang kokoh, nasionalisme mudah tereduksi menjadi jargon politik tanpa daya tahan strategis.

Kondisi tersebut menjadikan Indonesia rentan dalam pusaran persaingan global, khususnya menghadapi strategi ekspansi China yang mengedepankan hegemoni ekonomi. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China membangun kekuatan global melalui integrasi sipil-militer dan dominasi ekonomi jangka panjang. Strategi ini tidak menuntut pendudukan wilayah, melainkan menciptakan ketergantungan struktural melalui investasi, pembiayaan infrastruktur, dan penguasaan rantai pasok sumber daya strategis.

Di tingkat domestik, sejumlah peristiwa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan lemahnya kontrol negara atas aset strategis. Kontroversi proyek Kereta Cepat WHOOSH, keberadaan infrastruktur yang melanggar ketentuan hukum dan tata ruang, kasus pagar laut ilegal di kawasan pesisir strategis, hingga kebocoran ekspor ilegal nikel ke China, mencerminkan persoalan tata kelola yang serius. Jika dibaca secara terpisah, kasus-kasus ini tampak sebagai masalah teknis. Namun secara struktural, ia memperlihatkan pola ketergantungan ekonomi yang berpotensi menggerus kedaulatan negara.

Fenomena tersebut sejalan dengan pengalaman global. Sejumlah laporan Bank Dunia dan lembaga riset internasional mencatat bagaimana beberapa negara di Afrika dan Asia Selatan kehilangan kendali atas aset strategis akibat skema pembiayaan jangka panjang Belt and Road Initiative (BRI). Ketergantungan utang dan konsesi ekonomi menjadi instrumen baru pengaruh geopolitik. Ini adalah bentuk kolonialisme modern yang bekerja melalui mekanisme pasar dan kebijakan, bukan melalui kekuatan militer.

Instrumen penting lain dari strategi China adalah pengelolaan diaspora melalui kebijakan qiaowu. Sejak awal 2000-an, Partai Komunis China secara sistematis merangkul warga keturunan China di luar negeri sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya. Pernyataan pejabat Kantor Urusan Tiongkok Rantau menegaskan bahwa loyalitas etnis China perantauan tetap diarahkan kepada tanah leluhur, meskipun mereka telah menjadi warga negara asing. Kebijakan ini dijalankan oleh United Front Work Department, lembaga kunci Partai Komunis China yang bertugas membangun jejaring pengaruh melalui pengusaha, akademisi, politisi, dan media.

Investigasi Reuters pada 2015 mengungkap keberadaan jaringan media berbahasa Mandarin di berbagai negara yang dikendalikan oleh entitas milik negara China. Media, pendidikan, dan institusi sosial dijadikan instrumen pembentukan opini dan loyalitas jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, penetrasi pengaruh eksternal ini beririsan dengan problem oligarki domestik yang telah lama menguasai ruang politik dan ekonomi. Hubungan simbiotik antara pemodal besar, elite politik, dan birokrasi melemahkan kapasitas negara dalam menjaga kepentingan strategis nasional.

Pertanyaan kunci yang harus dijawab oleh kepemimpinan nasional adalah sejauh mana negara memiliki keberanian politik untuk mengoreksi arah. Kebutuhan investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kedaulatan. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang menukar kedaulatannya dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek pada akhirnya akan membayar harga sosial dan politik yang mahal.

Indonesia tidak harus menutup diri dari kerja sama global. Namun keterbukaan ekonomi harus diletakkan dalam kerangka kepentingan nasional yang jelas, transparan, dan berkeadilan. Nasionalisme dalam konteks global hari ini bukanlah isolasionisme, melainkan kemampuan negara mengatur keterlibatan globalnya secara berdaulat. Tanpa penguatan imajinasi kebangsaan yang berpijak pada nilai Nusantara dan kepentingan rakyat, Indonesia berisiko menjadi sekadar arena perebutan pengaruh kekuatan besar.

Invasi senyap bekerja dalam diam. Karena itu, hanya negara dengan kesadaran strategis dan keberanian politik yang mampu menjaga kedaulatannya di tengah turbulensi global. Indonesia kini berada di persimpangan sejarah, yakni memperkuat kedaulatan, atau perlahan kehilangan kendali atas masa depannya sendiri. (**)